|

|

Я пишу эту заметку для того, чтобы, наконец, утвердилась ПРАВДА в отношении моих отношений с Д. Д. Шостаковичем. И утвердилась ПРАВДА о самом Шостаковиче как композиторе и человеке. Я ничего подробно не пишу. Слишком далеко могли бы увести подробности... Но прочитавший мою заметку не сможет не сдвинуться с той многолетней, непоколебимой, тупой точки во взглядах на облик Д. Д. Шостаковича. Со своей стороны я бы хотела сказать: никогда, ни в какие времена, даже в учебные годы в Консерватории, которые я проводила в классе Дмитрия Дмитриевича, его музыка мне не была близка, как и сама личность Дмитрия Дмитриевича. Я бы жёстче сказала: резко не принимала его музыку, как и в последующие годы, и, к сожалению, сама личность Дмитрия Дмитриевича только усугубляла моё тяжелое, отрицательное отношение к нему. Подробно писать на эту тему я считаю не нужно. Одно остаётся очевидным: такая, казалось бы, выдающаяся фигура, как Шостакович, для меня не являлась выдающейся, — наоборот, тяготила и убивала мои лучшие чувства. Я просила Бога, чтобы он дал мне силы для творчества. И сейчас я молю Бога о том же.

Галина Уствольская 1 января 1994 года

Оригинальный текст. Часть 1 и Часть 2

Аудио версия: Радиопередача об Уствольской, часть вторая, трек 3

«Музыка Шостаковича всегда оставляла меня угнетенной. Как такую музыку называли и, кажется, называют гениальной? Со временем она тускнеет. О многом говорит и такой эпизод. Как-то в 1939–40 году Шостакович, приехав ко мне, рассказал, что почти закончил Седьмую симфонию. Осталось дописать коду и кое-что поправить; упоминал о том, что не знает, как лучше назвать симфонию: «Ленин» или «Ленинская» — Дмитрий Дмитриевич очень уважал В.И. Ленина и всегда хотел посвятить ему какое-то свое сочинение» (О. Гладкова «Музыка как наваждение», СПб 1999, С. 31). «Симфония о Ленине задумана как четырехчастное произведение… Первая часть — юношеские годы Ильича; вторая — Ленин во главе Октябрьского штурма; третья — смерть Владимира Ильича и четвертая — без Ленина по ленинскому пути. Уже готов ряд музыкальных фрагментов, которые… войдут в… 7-ю симфонию памяти гениального вождя человечества» («Шостакович о времени и о себе», М. 1980, С. 75).

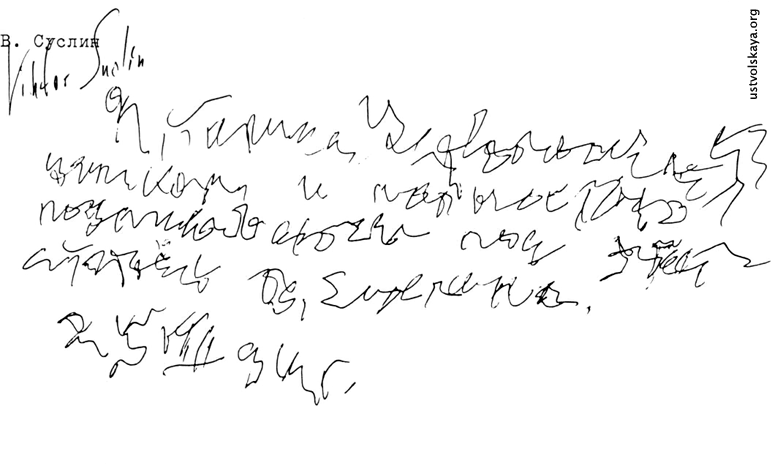

С. Волков развивает воспоминания Уствольской: «Конечно, мы не можем знать, что именно из предварительной версии вошло в окончательный вариант. Но предположение о существовании — по крайней мере, в голове композитора — подобной предварительной версии подтверждается фактом включения Седьмой симфонии в план концертного сезона Ленинградской филармонии на 1941/42 годы, обнародованный еще в весной 1941 года, то есть до начала войны. В «теме нашествия» Шостакович использовал композицию равелевского «Болеро», а саму тему позаимствовал «из оперетки Франца Легара "Веселая вдова", весьма популярной в России. Как охарактеризовал этот "пошленький, нарочито глупый мотив" тот же проницательный [композитор Артур] Лурье: "Такой мотивчик может насвистывать любой советский прохожий, в нем есть нечто от зощенковских персонажей"». (С. Волков, там же, С. 403) Артуро Тосканини по поводу исполненной и записанной им Седьмой симфонии Шостаковича выразился следующим образом: «I asked myself, did I conduct that? Did I spend two weeks memorazing that symphony? Impossible. I was stupid! Did I really learn and conduct such junk?» (A. Ho & D. Feofanov «Shostakovich reconsidered», Toccata Press, 1998, P. 110). Уствольскую до сих пор упорно называют ученицей Шостаковича. Почти каждый текст о ней начинается с этого «важного наблюдения». Как будто если бы она ей не была, то ее музыка стала бы менее значительной или интересной. Уствольскую глубоко возмущало и ранило, что даже в 80 лет ее продолжают постоянно называть ученицей. Почему Шостакович до сих пор «водит ее за ручку»? Уствольская писала: «Почему о Щедрине не говорят, что он — ученик Шапорина? О Слонимском, что он — ученик Евлахова? Почему обо мне только и слышно: ученица Шостаковича, аспирантка Шостаковича?!» Слышать это ей было тем более обидно, поскольку, в отличие от Штейнберга, Шостакович ее не учил. Она видела, что большинство музыковедов и журналистов во всем мире отказываются по-настоящему услышать ее музыку, признать ее независимое существование. Это подтолкнуло Уствольскую на отчаянный шаг — публикацию откровенных материалов о Шостаковиче в книге Гладковой «Музыка как наваждение». Уствольскую не заботила «политкорректность», она требовала справедливости так, как могла и как считала нужным в тот момент. Эта публикация вызвала гнев и непонимание у многих. Ольга Гладкова пишет: «Категоричность Уствольской по отношению к своему учителю не покажется резкой, если вспомнить ее Каталог: в нем нет сочинений, написанных не по внутреннему побуждению. Учитель не привил ученице своих главных качеств: умения лавировать, всеядности и плодовитости. И не преемницей Шостаковича, скорее, его антиподом кажется Уствольская не только по содержанию музыки, но и в языковом отношении». Как часто ищут Шёнберга в работах Веберна? или Римского-Корсакова в работах Стравинского? или называют Веберна или Стравинского чьими-то учениками? Уствольская — один из самых оригинальных композиторов всех времен и до сих пор многие этого не хотят видеть. Они начинают сравнивать ее с другими, искать ее корни для того, чтобы укротить ее музыку. Но Уствольская — самый «бескорневой» композитор. Ее единственный корень — Spiritus Sanctus. Вот почему холодный анализ не может ухватить ее музыку. Если взять ее Концерт (1946), в нем действительно можно услышать влияние Шостаковича. Но его finale grandioso уже полностью «уствольский». Только год спустя, ее Первая соната отходит еще дальше от его влияния. Если взять более поздние ее работы, начиная с Большого дуэта, особенно Композиции и Симфонии, то в них не найти никаких следов Шостаковича или любого другого композитора. Заметно, скорее, обратное влияние – Шостакович сам признавался Уствольской: «не ты находишься под моим влиянием, а я под твоим.» Миф Шостаковича как великого композитора был в значительной степени создан советской массовой пропагандой, которая продвигала его творчество в течение десятилетий и сделала его авторитет неоспоримым. В настоящее время, имя Шостаковича поддерживается многими и, как правило, без особого размышления. Уствольская обычно рассматривается как один из второстепенных композиторов его круга или в его тени. Мы наблюдаем вечную историю: те, кто работает на власть и пишет для народа, получают земную славу, те же, кто признают первостепенную важность Spiritus Sanctus, получают уважение немногих. Неприятие Уствольской не только личности, но и творчества Шостаковича подтверждает следующий документ: Письмо В. Суслина Г. И. Уствольской о Д. Д. ШостаковичеДорогая Галя, мне хотелось бы со своей стороны сказать Вам, что я думаю о Шостаковиче. Когда Иисус говорил ученикам: «Пусть да у вас будет да, а нет — нет, а что сверх того — от лукавого», под словом «лукавый» подразумевался вполне конкретный и хорошо Христу знакомый персонаж, а не некая поэтическая метафора. «Сверх того» здесь означает: и «да» и «нет» одновременно, или ни «да», ни «нет», или «да», переходящее в «нет», или «нет», переходящее в «да». Одним словом, от лукавого произошло то, что гораздо позднее было обозначено словом «диалектика» (то, что обозначалось этим словом у греков, к нашему сюжету никакого отношения не имеет, Гегель злоупотребил этим термином, выступив таким образом в роли «лукавого»). Так вот, Д.Д., как мне кажется, нашел некий философский камень, позволяющий ему сочинять в огромном количестве очень посредственную музыку и казаться при этом гением не только другим, но и самому себе. Эту возможность предоставила ему диалектика. Она же дала ему и другую, не менее блестящую возможность: подписывать десятки партийно-директивных статей в центральной прессе, подписывать политические доносы (Сахаров в 1973 г.), сидеть в президиумах рядом с бандитами и голосовать за любое бандитское предложение с проворством щедринского болванчика, и в то же время слыть символом внутреннего сопротивления режиму не только в советско-либеральных кругах, но и в собственной душе. О загранице я уже и не говорю, она мало что понимает в наших российско-советских делах. Когда я впервые услышал имя Шостаковича в 1948 году, мне было 6 лет. Меня тогда очень удивило, что окружающие меня взрослые люди, бесконечно далекие от музыки, бесконечно спорили и дискутировали о Шостаковиче, Прокофьеве, формализме, как будто в разрушенной войной голодающей стране и не было более важных проблем. Мне кажется, что уже тогда Шостакович был лишь немногим менее популярен, чем товарищ Сталин, и несомненно популярнее Черчилля, Трумена и т.д. Потом, уже будучи двадцатилетним, я увидел, что Шостакович окружен почти религиозным почитанием в кругу так называемых «настоящих музыкантов» (т.е. тех, для которых, помимо Будашкина и Мокроусова, существовали еще и Хиндемит, Берг и т.д.). Мой профессор Н.Пейко постоянно ставил его нам в пример в качестве не только музыкального, но и человеческого идеала. Он называл Шостаковича музыкальной совестью нашего времени. Сейчас я склонен думать, что Николай Иванович Пейко в некотором смысле был прав: Шостакович действительно был музыкальной совестью своего времени, лишенного всякой совести. Каково время, такова и совесть. Мне кажется, что Господь Бог судит человеческие поступки и дела, а не намерения и побуждения. Дела же таковы:

Хотя Шостакович более чем консервативен в выборе инструментальной «плоти» для своих замыслов (в конце концов, оркестр — это мастодонт XIX века, вымирание которого было лишь отчасти задержано авторами, подобными Шостаковичу), он был «прогрессистом» в том отношении, что его генезис прочно связан с таким новшеством XX века, как кино. Из кинозала он перенес в свою музыку плакатность, склонность к непритязательной, но общедоступной символике, к заимствованным мотивам, намекам, преувеличенной жестикуляции. В кино может прийти каждый, и у него нет ни времени, ни желания замечать музыкальные тонкости. Если музыка не будет кричаще-броска и плакатна, у нее мало шансов быть замеченной. Кроме того, в кино некогда экспериментировать, нужно делать банальности на высочайшем профессиональном уровне (подразумевается в первую очередь спринтерская скорость в написании партитуры и отсутствие исполнительских проблем во время записи). И эти плебейско-пролетарские добродетели были Шостаковичем полностью перенесены на симфоническую эстраду. Его симфонии — это «общедоступное чтиво» на очень высоком профессиональном уровне. Они в меру занимательны, в меру скучны, в меру глубокомысленны. Достаточно для того, чтобы бывший пролетарий в галстуке и белом воротничке смог бы засвидетельствовать свою причастность к «высокой культуре» тем, что посетил концертный зал, а не пивную. Боже мой, как полиняла со временем «великая» Пятая симфония! Сколько чернил было пролито, сколько возвышеннейших слов говорено! Одни слышали в коде финала (удары литавр) победную поступь светлого будущего, другие усмотрели в этом шаржированную подневольную «апофеозу» — подобно избранию Бориса Годунова на царство, третьи — оптимистическую трагедию... А что осталось? Осталась довольно серая и посредственная музыка, поскольку она постепенно лишилась всех общественно-истерических (не исторических) петушиных перьев и предстает теперь перед нами в ощипанном виде. Событие-то, конечно, было в 1937 году, да только совсем не музыкальное. В. Суcлин

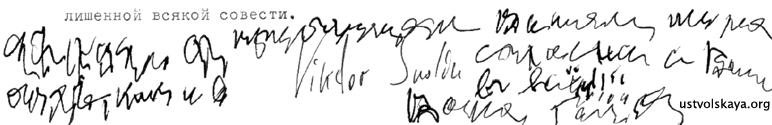

Второе письмо В. Суслина Г. И. Уствольской о Д. Д. Шостаковиче13.09.94 Дорогая Галя: То, что я Вам написал в письме от 4-го августа о Шостаковиче, есть прежде всего попытка понять, что же отталкивает меня в этой музыке. Это не критика: Шостакович умер, и критиковать его надо было бы при жизни, а не сейчас. Мое неприятие поэтики Шостаковича определяется моей неспособностью понять музыканта, для которого музыка, по всей очевидности, не являлась высшим делом на земле. Музыка была для него способом сказать что-то другое, и притом могущее быть выраженным и не музыкальными средствами. И это «что-то другое» у Шостаковича находилось отнюдь не в небе. «Что-то другое» — это земная мораль (начисто лишенная всех религиозных обертонов), земная справедливость — то есть проблемы, разрешаемые социальными или политическими средствами. Шостакович — наиболее политизированный из всех известных мне крупных композиторов. Мысль о бессмертии ему была не просто чужда, нет, она его раздражала и вызывала полемические выпады с его стороны (см. его комментарий к 14-й симфонии!). Шостакович-моралист, Шостакович — «совесть русской музыки» давно уже кажется мне фигурой очень сомнительной: слишком велика здесь пропасть между словами и делами. Я не знаю, кого из больших композиторов прошлого можно было бы назвать «совесть немецкой музыки» или «совесть итальянской музыки». Очевидно, ни Бах, ни Бетховен, ни Монтеверди, ни Палестрина не подходят под это определение. Многие из них каждодневно работали для церкви, и их «моралью» было делать эту работу как можно лучше. Смешно называть их моралистами: они сами были воплощенной моралью — совестливейшими работниками во славу Господа и во славу своего искусства, даже тогда, когда сочиняли свои паваны и менуэты. Моралисты в музыке появляются тогда, когда из жизни уходит мораль. Это становится вполне очевидным, если мы попробуем сравнить нравственность, скажем, Римского-Корсакова или Бородина с нравами некоторых отпрысков советской эпохи в музыке (Хренников, Ашрафи): величины не просто разные, но несоизмеримые. Пушкин, Глинка, Чайковский могли кутить и вести беспутный образ жизни, но подонки среди людей этого времени попадались несравненно реже, чем в XX веке. Поэтому я считаю вполне справедливым назвать Шостаковича музыкальной совестью эпохи, лишенной всякой совести. В. Суcлин

Из записных книжек Э. В. Денисова

с. 37

с. 38

с. 45

с. 45

с. 51

с. 53

с. 57

с.61

с.61

с. 57

с. 66

с. 69

с. 74

с. 75

с. 79

c. 83

с. 67

с. 87/68

с. 89

с. 94

с. 100 («Неизвестный Денисов». Из записных книжек (1980/81—1986, 1995), Москва, Композитор, 1997)

Из книги «Диалоги с Иосифом Бродским»Волков: Помню, еще в Москве Найман рассказывал мне о своем визите к Шостаковичу в связи с вашим делом. Его к Шостаковичу привела Ахматова. Первый же вопрос Шостаковича был: «Он что, с иностранцами встречался?» И когда этот факт был подтвержден Найманом, то Шостакович сильно приуныл. То есть для него в тот период несанкционированное властями общение с иностранцами было серьезным нарушением «правил игры». Позднее взгляды его изменились. Но в тот момент Шостакович в подобной ситуации исходил из «презумпции виновности». Бродский: Ну Господи! Что мы будем теперь обсуждать эти категории — из чего Шостакович исходил или не исходил. Это всё абсолютный вздор. Беда положения нравов в Отечестве заключается именно в том, что мы начинаем бесконечно анализировать все эти нюансы добродетели или, наоборот, подлости. Всё должно быть «или-или». Или — «да», или — «нет». Я понимаю, что нужно учитывать обстоятельства. И так далее и тому подобное. Но всё это абсолютная ерунда, потому что когда начинаешь учитывать обстоятельства, тогда уже вообще поздно говорить о добродетели. И самое время говорить о подлости. Волков: Это — максималистская позиция. Бродский: На мой взгляд, индивидуум должен игнорировать обстоятельства. Он должен исходить из более или менее вневременных категорий. А когда начинаешь редактировать — в соответствии с тем, что сегодня дозволено или недозволено, — свою этику, свою мораль, то это уже катастрофа. [...] [эта катастрофа] разрушает личность. Она превращает личность в развалины: крыши уже нет, а печка, к примеру, все еще стоит. (С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. Москва, Изд-во Независимая газета, 2000, с. 115—116)

Г. В. Свиридов о Д. Д. ШостаковичеНи один композитор в истории не насаждался так, как насаждался при жизни Шостакович. Вся мощь государственной пропаганды была направлена на то, чтобы объявить этого композитора величайшим музыкантом всех времен и народов. Надо сказать, что и музыкальная среда охотно поддерживала эту легенду. Он был, в полном смысле слова, государственным композитором, откликавшимся на все важные события общественной и политической жизни не только своими бесчисленными статьями, но и бесконечными сочинениями: от симфоний, ораторий до танцев, песен, песенок и т. д. И, несмотря на это насаждение государственным и «квадратно-гнездовым» способом, народным художником он так и не стал ни в своих ремесленных поделках, ни в своих музыкально-философских концепциях, хотя, при всем при том, по отборе от него останется много хорошей, а иногда и прекрасной музыки. Но народность, в том смысле, в каком ее понимали Глинка, Мусоргский, Бородин, Чайковский, Рахманинов, — это какое-то другое дело. Какая-то особая (высшая, м. б.) форма искусства. «Способность быть народным — это особый талант и очень редкий» - Белинский Мы должны знать не только о «преследовании» Шостаковича, которое все помнят, но и о его положении государственного Фаворита, увешанного наградами и пропагандируемого государством более чем какой-либо иной композитор за всю историю музыки. Ш<остакович> занимал должность и место Государственного композитора, стоявшего совершенно особняком над всеми. Он занимал место первого музыканта, в то время как не было ни второго, ни третьего, ни десятого... Ни о какой критике его музыки нельзя было даже помышлять. Премьеры его сочинений, далеко не всегда удачных, художественно полноценных (особенно под конец жизни, когда он продолжал беспрерывно писать, но не создал ничего интересного). Все это — не более чем музыка «хорошо набитой руки», лишенная ценного тематического материала, сделанная по болванке, по стереотипу. <...> Это был культ личности не меньший, чем культ Ст<алина>, правда, в небольшой, но зато глобально насаждаемой области. Все, что было в музыке тех дней иного, не замечалось вовсе, третировалось беспощадно. Все раболепствовало, все пресмыкалось. Это поветрие очень любопытно! Тогда как он писал свои большие, яркие симфонии, пробивая свою дорогу. Шостакович — цикл на слова Микеланджело. Голые декларации. Мертвая музыкальная ткань, бездушие. Скульптор пытался делать из мертвого камня — живые изваяния, и это ему удавалось (хотя и не всегда). Здесь же материя музыки обращена в сухую мертвечину. Ни одной живой ноты, ни одной живой интонации. Мертвецкая. Сколько такой музыки теперь пишется! Г. В. Свиридов "Музыка как судьба"

П. Булез о Д. Д. Шостаковиче«Не говорите мне об этом человеке. [Смеется] Я не могу понять успешность этой музыки, она так банальна. Подобные коллекции клише меня иногда очень смущают.» («Gustav Mahler: The Conductors’ Interviews» Edited by Wolfgang Schaufler) Булез отзывался о музыке Шостаковича как о «второй или даже третьей выжимке из Малера». (Alex Ross «The Godfather: Pierre Boulez»)

Ф. Гершкович о Д. Д. Шостаковиче«Стравинский делал музыку из балетов, так же как Шостакович делал свои симфонии из кинофильмов — опыт его тапёрской деятельности в кино наложил отпечаток на его музыку». «Шостакович — сплошное общее место, а Стравинский — сплошное частное место». «Халтурщик в трансе»

Dmitri Smirnov «A Visitor from an Unknown Planet: Music in the Eyes of Filipp Herschkowitz»

Из писем Д. Д. Шостаковича И. Д. Гликману19 XII 1958 Я аккуратно посещаю репетиции моей оперетты [Москва, Черемушки]. Горю со стыда. Если ты думаешь приехать на премьеру, то советую тебе раздумать. Не стоит терять время для того, чтобы полюбоваться на мой позор. Скучно, бездарно, глупо. Вот всё, что я могу тебе сказать по секрету.

19 VII 1960 Как я ни пытался выполнить вчерне задания по кинофильму, пока не смог. А вместо этого написал никому не нужный и идейно порочный квартет [No 8]. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Посвящается памяти автора этого квартета».

24 IX 1968 Завтра мне исполнится 62 года. Люди такого возраста любят пококетничать, отвечая на вопрос: «Если бы вы вновь родились, то как провели ваши 62 года. Как и эти?». Я же на этот вопрос ответил бы: «Нет! Тысячу раз нет!»

3 II 1967 Много думаю о жизни, смерти и карьере. Так, вспоминая о жизни некоторых известных (я не говорю великих) людей, прихожу к заключению, что не все они вовремя померли. Напр[имер]: Мусоргский умер преждевременно. То же можно сказать и о Пушкине, Лермонтове и некоторых других. А вот П. Чайковский должен был умереть раньше. Он немного зажился и потому смерть, вернее, последние дни его жизни были ужасны. То же относится к Гоголю, Россини, может быть, к Бетховену. Они, а также многие другие, как известные (великие), так и неизвестные люди пережили тот рубеж жизни, когда она (жизнь) уже не может приносить радость, а приносит лишь разочарования и ужасные события. Читаешь ты эти строки, и небось, думаешь: к чему это он так пишет? А к тому, что я, несомненно, зажился. Я в очень многом разочаровался и жду очень много ужасных событий. Разочаровался я в самом себе. Вернее, [убедился] в том, что я являюсь очень серым и посредственным композитором. Оглядываясь с высоты своего 60-летия на «пройденный путь», скажу, что дважды мне делалась реклама («Леди Макбет Мценского уезда» и 13-я симфония). Реклама очень сильно действующая. Однако же, когда всё успокаивается и становится на свое место, получается, что и «Леди Макбет», и 13-я симфония фук, как говорится в «Носе». На эту тему, может быть, мне и удастся с тобой покалякать. Однако мысль, которую я сейчас изложил, ужасная мысль. Т.к. мне осталось жить еще 10 лет, то тянуть эту ужасную мысль в течение этих лет... Нет! Не хотелось мне быть на моем месте. [...]

Из писем Д. Д. Шостаковича Б. Тищенко17.IV.1970 Дорогой Боря! [...] Я с большой радостью читал Ваши восхищения Трио Г. Уствольской и восхищение ее произведениями. Я знаю и очень люблю ее Трио, Скрипичную сонату, Двенадцать прелюдий и многие другие ее произведения. А. К. Лядов (композитор) когда-то сказал: «Пушкин – явление великое. Когда-нибудь так будет говорить весь мир» (я цитирую, возможно, не очень точно). Я верю в то, что творчество Г. И. Уствольской обретёт всемирное признание всех, кому дорого настоящее музыкальное творчество. [...] Ваш Д. Шостакович

9.II.1971. Москва. Дорогой Боря! [...] Вчера в Доме композиторов был Ленинградский концерт. Я прослушал первое отделение, т. е. Вторую скрипичную сонату Пригожина, вокальные произведения Архимандритова и Октет Г. Уствольской. Октет на меня произвел столь сильное впечатление, что я не смог себя заставить слушать второе отделение, хотя там значились Четвертый квартет В. Баснера, который я хорошо знаю и который очень люблю, и романсы на слова Г. Лорки Салманова. Октет меня вымотал и лишил сил на дальнейшее слушание. Удивительно прекрасная и сильная музыка. [...] Ваш Д. Шостакович Д. Д. Шостакович осуждает А. Д. СахароваПОЗОРИТ ЗВАНИЕ ГРАЖДАНИНА Ознакомившись с письмом членов Академии наук СССР, опубликованным в газете "Правда" от 29 августа, мы, советские композиторы и музыковеды, целиком присоединяемся к оценке действий А. Д. Сахарова, направленных против политики Советского Союза по разрядке международной напряженности, и его клеветнических выступлений в отношении социалистической действительности. Не случайно, что реакционная западная печать с восторгом ухватилась за эти антисоветские “откровения”. Мы глубоко возмущены поступками А. Д. Сахарова, не совместимыми с высоким званием советского гражданина и деятеля нашей науки. Его публикации в западной печати позорят честь и достоинство советской интеллигенции, все мысли и чаяния которой всегда неразрывно связаны со строительством нового общества, борьбой советского народа за мир, за расширение научного и культурного сотрудничества со всеми странами. У нас, представителей советского искусства, всегда верных высоким гуманистическим идеалам сближения и взаимопонимания между народами, единодушно поддерживающих политику нашей Коммунистической партии, поведение А. Д. Сахарова вызывает чувство возмущения и гневного осуждения. Д. Кабалевский, К. Караев, П. Савинцев, Г. Свиридов, С. Туликов, А. Хачатурян, А. Холминов, Т. Хренников, Д. Шостакович, Р. Щедрин, А. Эшпай, Б. Ярустовский "Правда", 3 сентября 1973 г.

|

||

|

|